在全球都在加速追求碳中和目标的大背景下,工业园区作为能源消耗和碳排放的重要来源,正面临着转型升级的迫切需求。传统的工业园区在能源管理上普遍存在一些问题,比如数据采集不全面、能效水平低、碳排放核算不准确等,这些都亟需通过数字化手段来实现绿色转型。建设零碳园区并不是一蹴而就的,而是一个系统化、分阶段推进的过程,需要从搭建能源管理框架、优化能效到整合可再生能源等多个方面协同进行。本文将以通俗易懂的方式介绍零碳园区如何实现,并探讨数字化能源管理系统在其中扮演的重要角色。13641854052

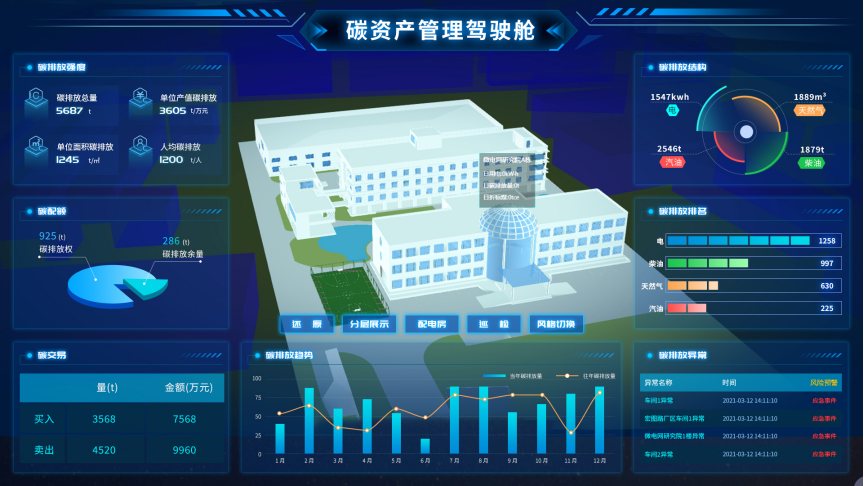

目前,工业园区在能源管理上面临三大挑战:首先是数据采集有盲点,大约30%的设备没有联网,这导致我们无法实时监控它们的用电情况;其次,一些关键设备能效较低,比行业先进水平要差15%到25%;最后,碳排放核算误差率高达40%,这让我们很难精准制定减排措施。这些问题主要源于传统能源管理系统缺乏智能化和集成性。通过数字化手段,比如部署企业能源管理系统(EMS),可以全面感知和优化我们的用能情况。在一些实际案例中,安科瑞企业能源管理系统(EMS)的应用表明,它能够帮助企业每年节省数千吨标煤,为解决这些困扰提供了有效方案。

构建零碳园区需要分阶段设定目标。短期内(1-2年)我们的目标是建立基于ISO50001标准的能源管理框架,通过科学的方法实现重点用能单元15%的节能,并建立实时更新的碳排放台账,为后续优化打好基础。

中期(3-5年)则希望形成设备-产线-工厂三级联动的能效优化体系,使单位产品综合能耗下降30%,清洁能源占比提升至40%。这需要借助智能技术,实现对用电情况更精细化地管控。

长期来看(5年以上),我们的愿景是打造“光储充放”一体化微电网,通过协调控制实现100%使用可再生资源,同时把单位产值上的二氧化碳排放强度降低到行业基准值以下30%,最终达到零碳运营。

技术实施路径是建设零碳园区的重要核心。首先,我们得重视智慧能源管理中心的发展。这套系统通常包括几个层级:智能感知层通过安装电力传感器和物联网网关,可以秒级收集上千个测点的数据,从而确保我们获取的信息既全面又及时。

接下来就是数字孪生层,它会构建出3D可视化模型,让我们能够定位20%以上隐形损失点,从而帮助管理员直观识别哪些地方浪费了资源。

还有智能分析层,会运用负荷预测算法以及专家诊断系统,其预测精度超过92%,为后续调度提供可靠的数据支持。

而专门针对碳管理模块,则符合ISO14064标准,实现自动核算与溯源,以确保数据准确且可追溯。

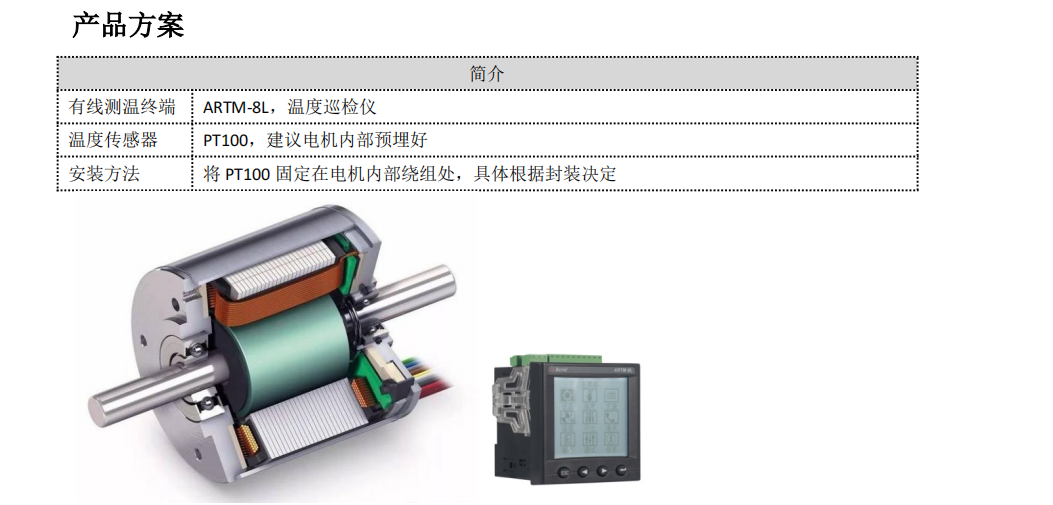

此外,提高设备效率也是降低整体耗能的一项重要工作。例如,在电机系统里,通过有源滤波器与变频器协同控制,可以使整个电机群组综合效率提高18%;热力系统则利用温度传感器网络来优化换热网络运行参数,有效减少浪费。

而压缩空气系统也通过压力传感器监控,将泄漏率控制在3%以下,大幅提升了资源利用效率。这些技术不仅改善了单个设备性能,还通过整体整合达到了更好的效果。

另外一个关键环节就是能源智慧调度。在多种互补形式下,我们可以做到光伏发电预测误差小于15%、储存SOC响应时间少于200毫秒,以及自动生成需求侧响应策略。此外,还有工艺与 energy 协同优化模型,与制造执行体系 (MES) 互动,把单位产品消费波动率控制在8%以内,以保证生产过程稳定高效。这种调度方式不仅依赖先进算法,也需要可靠硬件支持,例如安科瑞 EMS 平台中的监控及响应模块,它们能够无缝融入整个区域供给网络,实现动态平衡。

分阶段实施要点确保了建设零碳园区既实惠又持久。在试点期间,我们可以选择空压站或中央空调等关键设施进行验证,看是否有10%-15%的节省空间;推广时则扩展至全厂范围内建立基于ISO50003标准持续改进机制;最后,在优化阶段接入区域虚拟发电平台,用需求响应模块获得峰谷收益,从而进一步提升经济回报。这种逐步推进的方法,不仅降低初期风险,还为未来长远发展积累经验教训。

创新保障机制为零碳园区提供支撑。从技术合作角度看,与专业机构共建联合实验室,共同开发适用于特定行业的新型算法库,以确保所采用技术始终处于前沿。同时,在人才培养方面,通过认证工程师计划培养兼具工艺知识与新能源理解的人才;商业模式上,则采用能源管理合同(EMC)和碳收益分成模式,有助缓解初期投入压力,促进项目持续发展。有典型案例显示,一家装备制造公司应用相关解决方案后,其成本下降40%、非计划停机减少60%、年度剩余配额达到2.3万吨,这为其他想要走向零炭路线提供了一条值得借鉴之路!

总而言之,构建一个零炭产业园是一项复杂但必要的大工程,需要从目标设定、技术应用到实施保障各个方面统筹考虑。而作为核心工具之一,数字化能源管理系统不仅提高了我们的使用效率,更推动了对碳排放量精准管控。随着科技不断成熟以及实践经验日益丰富,相信未来更多工业领域会朝着这个方向努力,为全球共同追求碳中和的目标贡献力量。期待看到更多产业基地借助创新科技走向可持续发展的道路,共创绿色工业生态!

审核编辑 黄宇